L’expression « Françafrique » évoque à la fois une époque révolue et un système qui, selon beaucoup, continue de hanter les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines. Elle désigne un ensemble de réseaux politiques, économiques et militaires visant à maintenir l’influence française sur le continent. Le mot-valise a été repris par François-Xavier Verschave, dans son livre La Françafrique, le plus long scandale de la République (1998) pour caractériser le modèle néocolonial d’ingérence et de dépendance des anciennes colonies vis-à-vis de la France. Cette expression détourne le sens initial de France-Afrique, qui désignait à l’origine une coopération jugée privilégiée entre la France et ses anciennes colonies.

En tant que chercheur en études mémorielles, discours politiques et relations francoafricaines, j'analyse dans cet article comment le concept de Françafrique a façonné et structuré les perceptions actuelles entre la France et ses anciennes colonies.

Les origines du terme

Le mot « Françafrique » apparaît pour la première fois sous la plume de Jean Piot, rédacteur en chef de L’Aurore, qui voit dans la fusion entre la France et l’Afrique un des éléments de renouveau de l’Empire français. Par la suite, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d’Ivoire indépendante, l’utilise positivement dès 1955 à l’aube des indépendances des États africains francophones, pour célébrer la continuité entre la France et l’Afrique : un partenariat fondé sur la langue, la culture et les intérêts économiques communs.

Le journaliste et militant François-Xavier Verschave, dans son livre La Françafrique, le plus long scandale de la République (1998), renverse complètement le sens du terme : la Françafrique devient alors le symbole d’un système opaque de corruption, de clientélisme et d’interventions politiques. L’un des artisans de cette relation est sans aucun doute Jacques Foccart qui fut le conseiller des affaires africaines de plusieurs présidents de la République et secrétaire général pour la Communauté et les affaires africaines et malgaches, une structure imaginée par le général Charles de Gaulle pour organiser les relations de la France à ses anciennes colonies.

Un système d’alliances et de dépendances

La Françafrique repose sur trois piliers principaux :

Le soutien politique et militaire : depuis les indépendances des années 60, la France a entretenu des liens étroits avec des dirigeants africains considérés comme « amis de la France ». Des accords de défense permettaient à Paris d’intervenir militairement pour stabiliser ou sauver des régimes alliés — de l’opération Manta au Tchad (1983) à Serval au Mali (2013). Ce réseau s’appuyait sur des conseillers officieux, des services de renseignement et des relations personnelles entre dirigeants, symbolisées par la «cellule africaine» de l’Élysée, longtemps dirigée par le même Jacques Foccart.

Les liens économiques : le franc CFA (créé en 1945, devenu franc de la « Communauté financière africaine ») illustre la dépendance monétaire héritée de la période coloniale. De grandes entreprises françaises comme Elf, Bolloré, Bouygues ou Total ont bénéficié de positions privilégiées dans les secteurs stratégiques (pétrole, infrastructures, télécommunications). En échange, ces firmes ont souvent alimenté un système de financements occultes de partis politiques ou de régimes africains. Dans les années 1990, une vaste enquête judiciaire révèle que le groupe pétrolier public français Elf-Aquitaine entretenait un système de corruption à grande échelle, mêlant responsables politiques français et dirigeants africains.

Les réseaux personnels et informels : au-delà des institutions officielles, la Françafrique fonctionnait par l’entremise d’intermédiaires — hommes d’affaires, diplomates, militaires — qui formaient un véritable « État parallèle ». Ces réseaux, où se mêlaient affaires, services secrets et amitiés, permettaient de contourner les voies diplomatiques classiques. Dans ses mémoires publiés en septembre 2024, Robert Bourgi, disciple de Jacques Foccart, rappelle l’ensemble de ses relations personnelles avec un certain nombre de dirigeants politiques africains.

La fin annoncée de la Françafrique ?

L’effondrement du bloc soviétique, la montée des revendications démocratiques en Afrique et les scandales politico-financiers en France ont mis à mal ce système. Sous François Mitterrand, le discours de La Baule (1990) conditionne désormais l’aide française à des avancées démocratiques, marquant un tournant. Pourtant, la logique d’influence perdure sous d’autres formes : privatisations, nouveaux partenariats militaires, diplomatie économique.

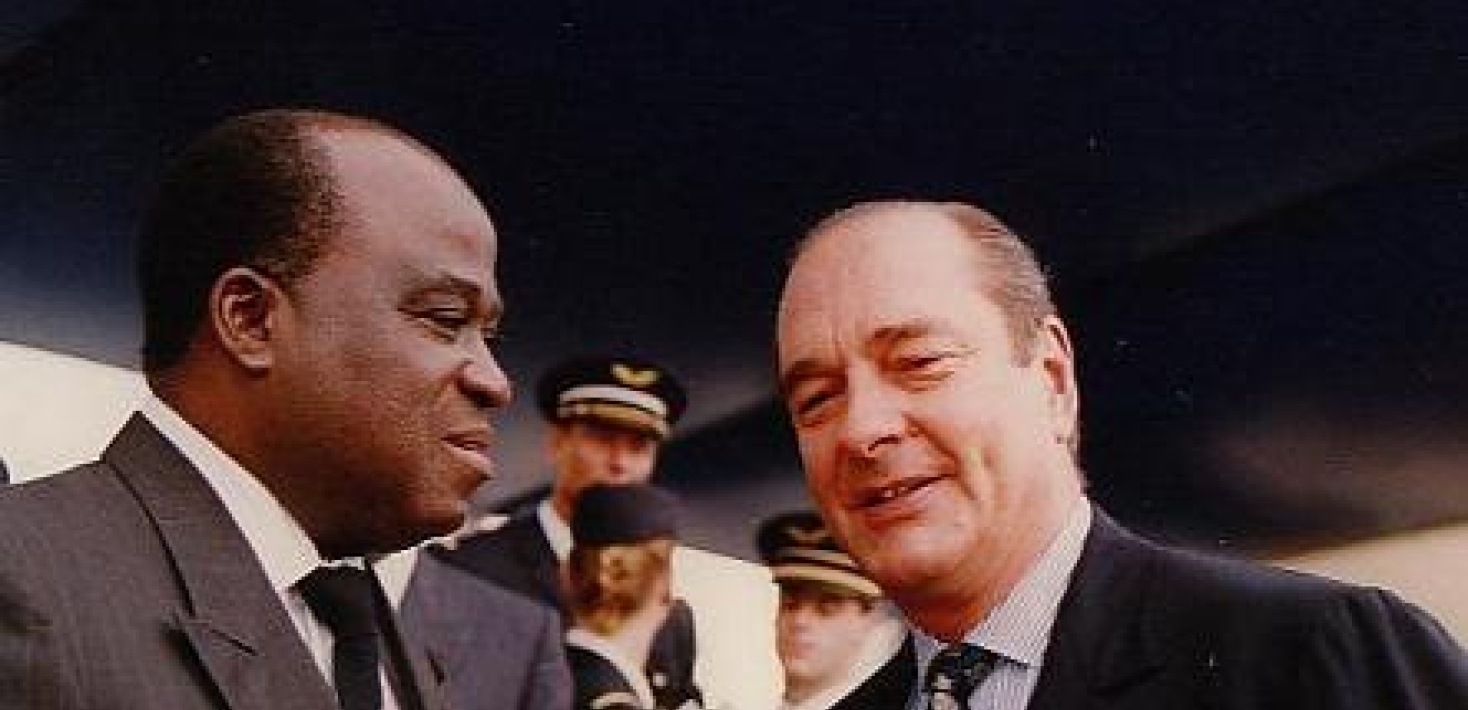

Les années 2000 voient la France tenter de redéfinir sa présence en Afrique. Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy et François Hollande, promettent tour à tour d’en finir avec la Françafrique. Mais les opérations militaires (Côte d’Ivoire en 2002, Mali en 2013, Sahel jusqu’en 2023) rappellent la permanence d’un rôle sécuritaire français. Pour beaucoup d’Africains, la Françafrique n’a pas disparu : elle s’est simplement adaptée aux mutations du continent.

Un concept en crise

Sous Emmanuel Macron, le mot « Françafrique » est devenu un repoussoir officiel. Le président français affirme depuis son discours de Ouagadougou de 2017 vouloir rompre avec les logiques de paternalisme et de domination, prônant un « partenariat d’égal à égal ». Des initiatives symboliques — comme le retour d’œuvres d’art spoliées au Bénin, la reconnaissance du rôle de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda ou la création du « Sommet Afrique-France » de Montpellier sans chefs d’État — visent à moderniser la relation.

Mais sur le terrain, les perceptions restent contrastées. Les interventions militaires françaises au Sahel, la persistance du franc CFA (malgré sa future transformation en « éco » et la présence de grandes entreprises hexagonales nourrissent le sentiment d’une influence persistante. Dans plusieurs pays (Mali, Burkina Faso, Niger), le rejet de la France s’exprime aujourd’hui à travers des discours panafricanistes et souverainistes qui ont conduit à des changements de régime.

La concurrence des nouvelles influences

L’un des traits marquants de la période actuelle est la diversification des partenaires africains. La Chine, la Turquie, la Russie ou encore les pays du Golfe occupent désormais une place croissante dans les secteurs économique et sécuritaire. Le « pré carré » français n’existe plus : les États africains ont désormais une marge de manœuvre géopolitique beaucoup plus grande.

Dans ce contexte, la France tente de redéfinir sa politique africaine en privilégiant des relations bilatérales ciblées, le soutien à la société civile et la coopération universitaire ou culturelle. Mais cette réorientation peine à effacer des décennies de méfiance. L’imaginaire de la Françafrique continue de structurer les représentations, notamment chez les jeunes générations africaines.

Penser le passé… et questionner le présent

Parler de Françafrique aujourd’hui, c’est donc évoquer à la fois un système historique et un imaginaire politique. Si les réseaux opaques des années 1970 ont en grande partie disparu, les structures d’influence et de dépendance économiques persistent, tout comme les affects postcoloniaux qui traversent la relation franco-africaine.

Le défi pour la France, comme pour ses partenaires africains, consiste désormais à inventer un autre vocabulaire : celui d’une relation fondée sur la confiance, la transparence et la réciprocité. La Françafrique n’est peut-être plus une réalité institutionnelle, mais elle demeure un prisme puissant pour comprendre comment les héritages coloniaux continuent de peser sur le présent.![]()